Zerstörung, Mangel, Hunger, dazu der schwarze Schatten der NS-Vergangenheit. Wie konnte unter solchen Bedingungen akademisches Leben stattfinden? Wo und wie ist das Wissen über die Nachkriegsgeschichte der LMU aufbewahrt? Und was lässt sich aus dieser Zeit lernen?

Auf der Suche nach Antworten gruben sich Lehramtsstudierende der LMU und Schüler und Schülerinnen eines Gymnasiums tief in die Vergangenheit ein. Sichteten ganze Kartonladungen voller Akten. Blätterten durch Mappen und Fotografien. Entzifferten Originaltexte. Und staunten darüber, was im Uniarchiv alles zu finden ist.

Echtes Quellenmaterial

Ausstellung: Die Ludwig-Maximilians-Universität in der Nachkriegszeit

Weiterlesen

Angeleitet wurden sie bei ihren Recherchen von zwei Expertinnen: Oberstudienrätin Daniela Andre, abgeordnete Lehrkraft am Historischen Seminar und Dr. Susanne Wanninger Leiterin des Universitätsarchiv. „Sich mit Geschichte beschäftigen, ins Archiv gehen – das klingt erst mal verstaubt“, sagt Daniela Andre. „Aber die Schüler und Schülerinnen waren total begeistert. Sie haben Sachen herausgefunden, die keiner wusste. Die Studierenden wiederum haben gelernt, wie man ein Ausstellungsprojekt entwickelt – ergebnisoffen, kollaborativ und mit echtem Quellenmaterial.“

Gesichtet wurden die thematisch relevanten Akten eines Bestandes, der insgesamt 411 Archivkartons umfasst – allesamt noch nicht abschließend bearbeitet, wie Wanninger erklärt. Umso spannender, was sich in den sorgsam von einem Buchbinder gefertigten, inzwischen längst durch praktische Stülpkartons von der Stange ersetzten Kartons befindet.

Überraschende Fundstücke

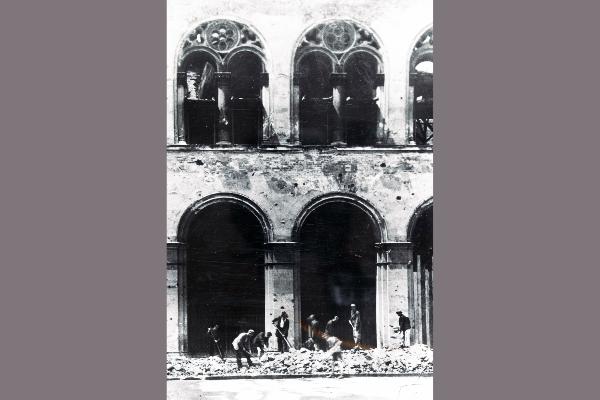

Nicht alles, was bei den Recherchen herauskam, war neu: Dass Studierende zwischen 1946 und 1949 in sogenannten Bautrupps schuften und Schutt wegschaffen mussten, bevor sie mit dem Studium beginnen konnten, wusste man bereits. Anderes überraschte selbst Experten: Etwa der merkwürdige Umstand, dass unter Medizinern ein Mangel an Leichen beklagt wurde – ein Engpass, der wohl, so Wanninger, damit zu tun hatte, dass ausgefallene Präpkurse nachgeholt werden mussten. Und die LMU nach dem Krieg angehende Mediziner nicht nur in München, sondern auch in Regensburg betreute.

Der Wert von Quellen fürs Geschichtsverständnis

„Es war faszinierend, originale Dokumente und Fotos in der Hand zu halten und selbst damit zu arbeiten“, sagt Lehramtsstudentin Amelie Stockburger. „Ich habe gelernt, wie viel man durch Archivarbeit über einzelne Schicksale und die Geschichte erfahren kann, und nehme mit, wie wertvoll solche Quellen für unser Geschichtsverständnis sind.“

Auch Mareike, 16 Jahre alt, Teilnehmerin des P-Seminars am Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching, ließ sich von den uralten Dokumenten berühren: „Wir haben ziemlich unerwartet eine Akte gefunden, in der ein Mord wie ein Krimi beschrieben war“, erzählt sie.

Und Léana, 17, die den Kurs besuchte, um mehr über das Ende des Holocaust und den Wiederaufbau zu erfahren, erklärt: „In vergilbten Dokumenten zu blättern, welche oft in Schreibmaschinenschrift geschrieben wurden, hat mir einen lebendigeren und greifbareren Zugang zur Nachkriegszeit gegeben.“

Spannende Exponate erhellen die Vergangenheit

In zwölf Vitrinen werden nun die Ergebnisse der Recherchen präsentiert. Ausgestellt sind viele spannende Originale, die jene dunklen Jahre erhellen. Fotos vom zerstörten Hauptgebäude der Universität etwa; biografische Skizzen zweier getöteter Zwangsarbeiter, deren Leichen in der medizinischen Fakultät Verwendung fanden; ein Gedicht über die studentischen Bautrupps, das ein Schüler in einen Rap verwandelt hat; Dokumente rund um die Aberkennung akademischer Titel von ehemaligen Nazis; und Briefe jüdischer Studierender und Professoren, die nach ihrer Emigration um die Anerkennung ihrer Leistungen rangen – und von der Verwaltung der Universität recht kaltschnäuzig abgefertigt wurden. „Für uns ist die Ausstellung eine Möglichkeit, unsere Bestände bekannter zu machen“, so Wanninger. „Darin steckt so viel Potenzial!“

So viel Potenzial!

Wie wichtig es gerade jetzt ist, junge Menschen an Archivangebote heranzuführen, betont Professor Michele Barricelli, Inhaber des Lehrstuhls für Didaktik der Geschichte und Public History. So könne man zeigen: „Ohne Belege, ohne Recherche, ohne Quellen wird niemals historisches Wissen entstehen.“ In Zeiten von Social Media und Fake News sei dies von ganz besonderer Bedeutung. Dabei gehe es nicht allein darum, historisches Faktenwissen zu erwerben, sondern „um die eigene Verbindung zu dem, was damals war.“ Durch Projekte wie dieses lernten Lehramtsstudierende auch für ihre künftige Arbeit, wie man Schüler und Schülerinnen an eine Vergangenheit heranführt, „die immer ferner wird und schwerer zu verstehen zu sein scheint.“

Die Ausstellung Die Ludwig-Maximilians-Universität in der Nachkriegszeit ist vom 29. April bis 11. Juli 2025 in der Zentralbibliothek am Geschwister-Scholl-Platz 1 zu sehen. Sie ist Teil des Programms „1945/2025 – Stunde Null? Wie wir wurden, was wir sind“, das vom Kulturreferat München initiiert wurde.